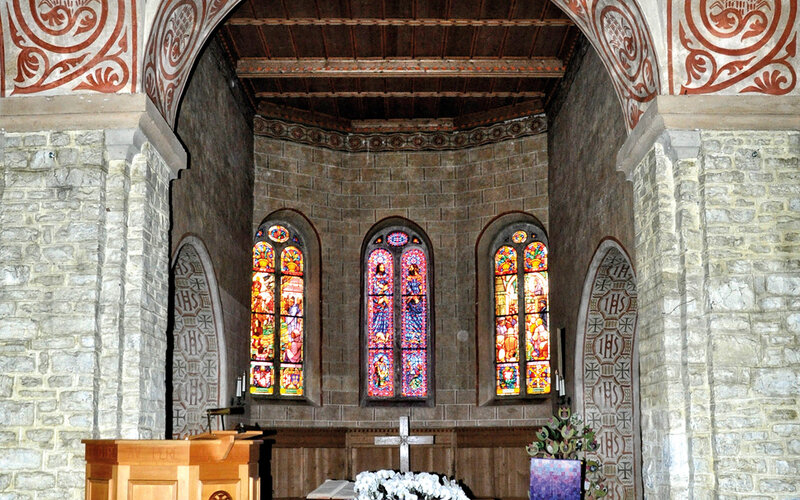

1 Wimmis Martinskirche

Im 10. oder 11. Jahrhundert wurde an Stelle von Vorgängerbauten eine dreischiffige Kirche im romanischen Stil errichtet. Die drei Apsiden mit…

2 Erlenbach Michaelskirche

Im 11. oder 12. Jahrhundert entstand über Mauerresten aus vorkarolingischer Zeit die romanische Kirche mit halbrundem Chor. Dieser wurde nach 1250…

3 Därstetten Marienkirche

Die Kirche Därstetten ist von ihrem Ursprung her Teil eines Augustiner Chorherrenstifts, das die Freiherren von Weissenburg gestiftet hatten. Mönche…

4 Oberwil Mauritiuskirche

Im 13. Jahrhundert kleine spätromanische Saalkirche mit Chor. Turm, Schiff und Sakristei aus dem 14. und frühen 15. Jahrhundert, ergänzt im späten…

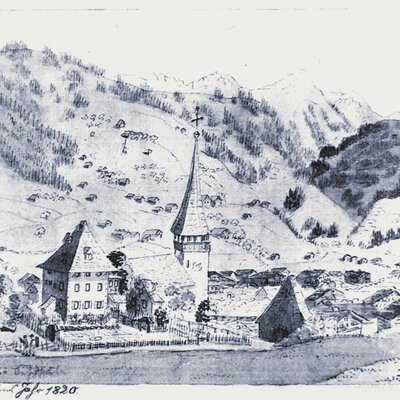

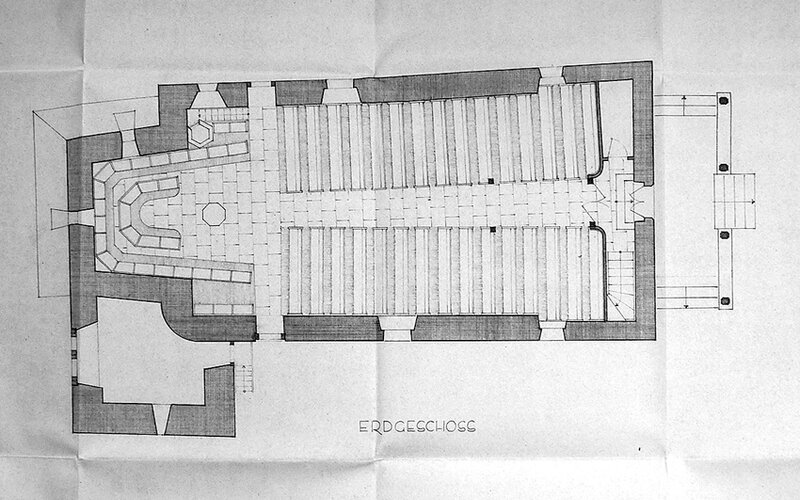

5 Diemtigen Nikolaus- und Katharinenkirche

Kirche und Pfarrhaus prägen den unteren Dorfteil. 1314 erstmals erwähnt: romanische Saalkirche, drei Rundbogenfenster auf der Südseite, eingezogener…

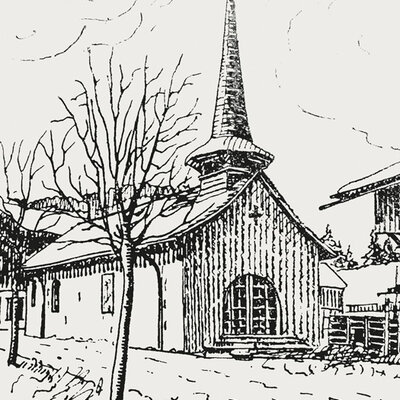

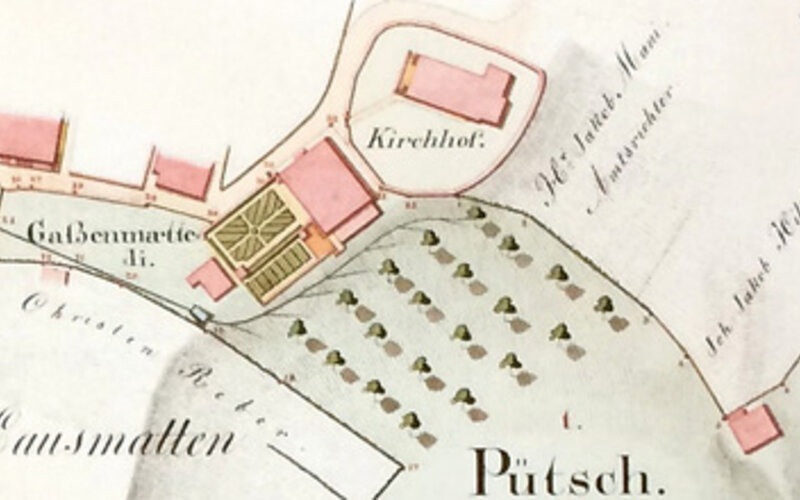

6 Kapelle Schwenden

1844 stellten die drei Bäuerten Entschwil, Zwischenflüh und zuhinterst im Tal Schwenden an die Berner Regierung das Gesuch um eine eigene…

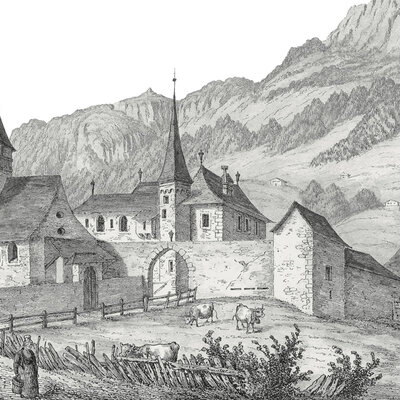

7 Boltigen Mauritiuskirche

Eindrückliche Baugruppe aus Kirche, Friedhof und Pfarrhaus an der alten Simmentalstrasse. Überdachtes Kirchhofportal mit schmiedeeisernem Tor und…

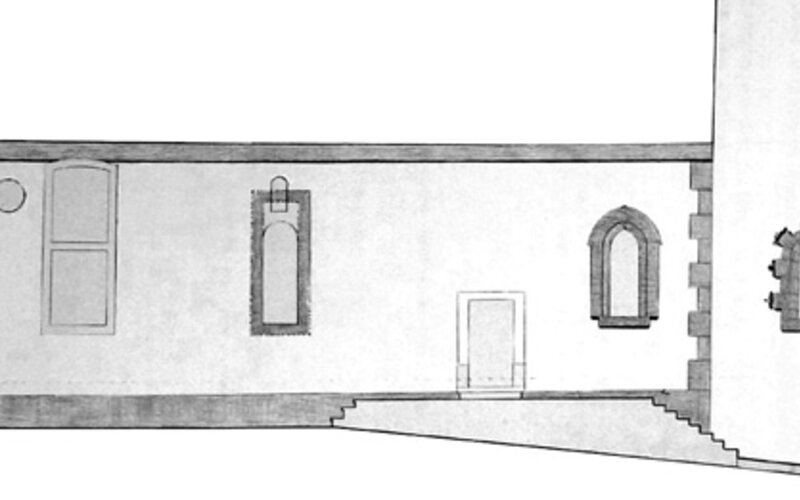

8 Zweisimmen Marienkirche

Fundamentreste weisen auf einen kleineren Vorgängerbau hin. West- und Süderweiterung des Schiffs im 13. / 14. Jahrhundert. Zwischen 1460 und 1500…

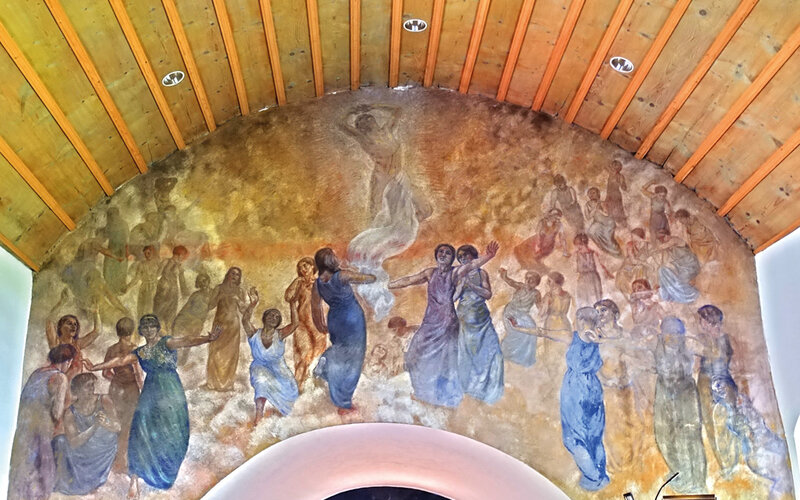

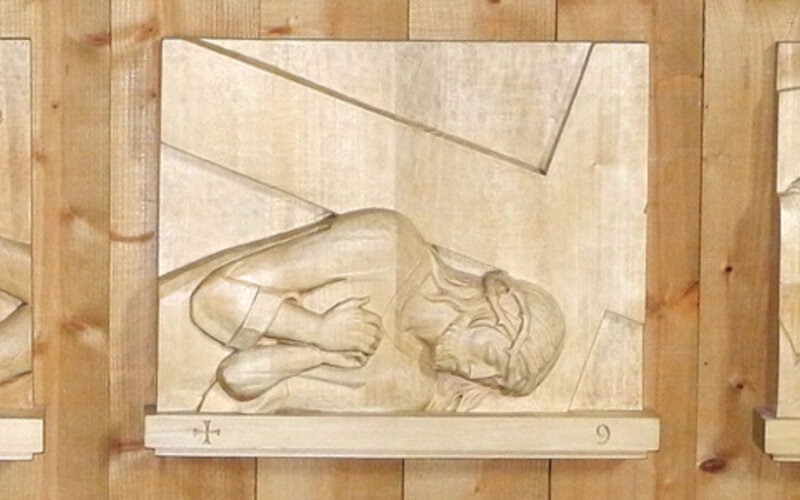

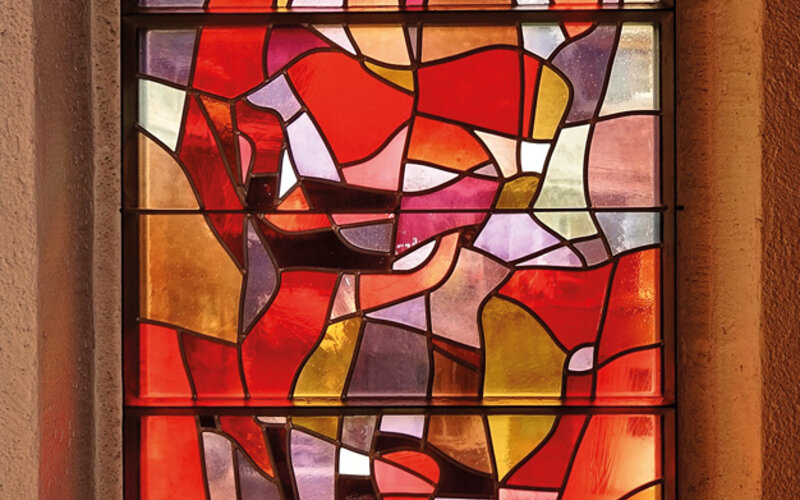

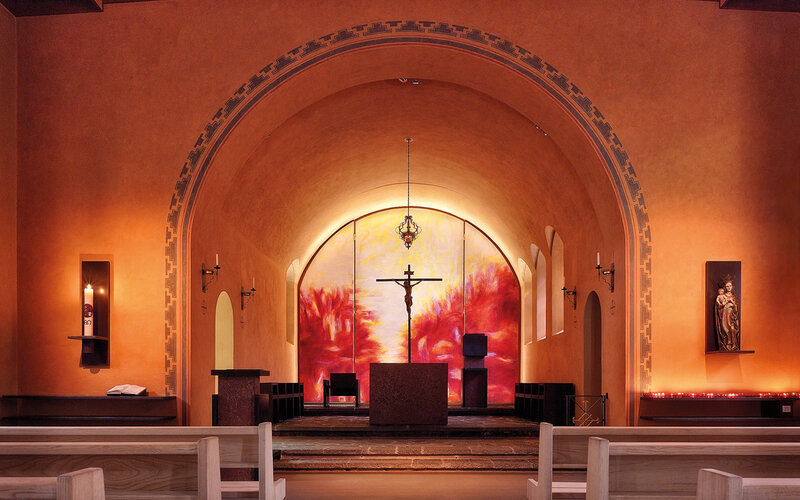

9 Zweisimmen Kath. Franziskuskirche

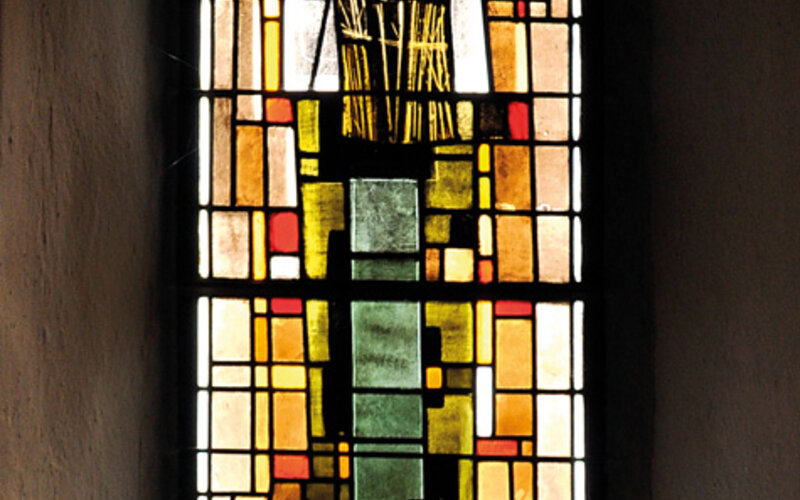

Errichtet 1978 von Hanns Anton Brütsch (1916 - 1997), Erneuerer des katholischen Kirchenbaus. Er hat die Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils…

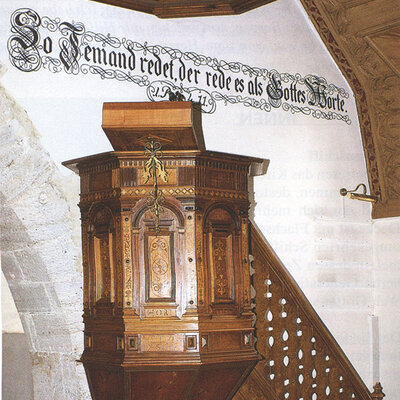

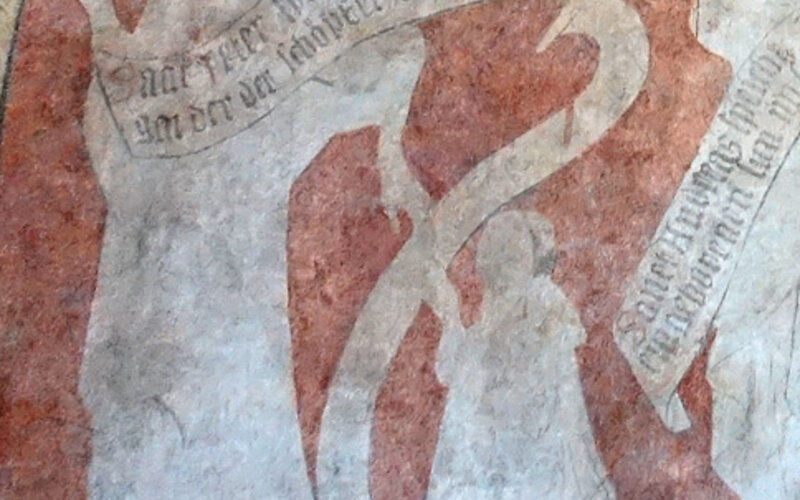

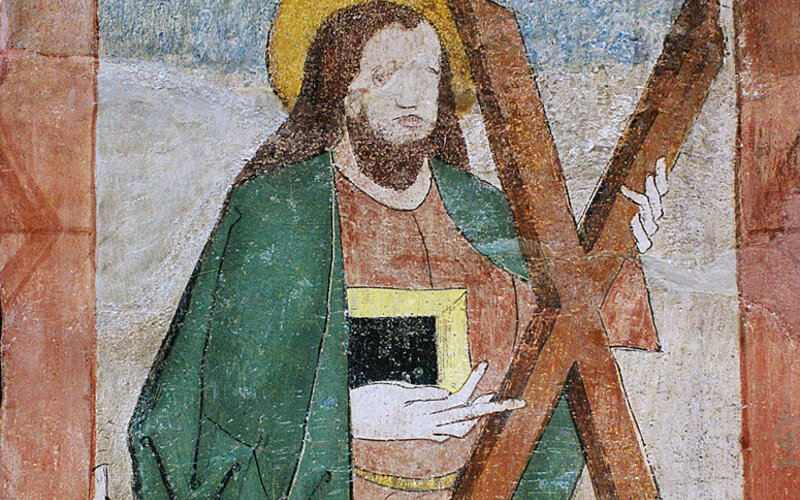

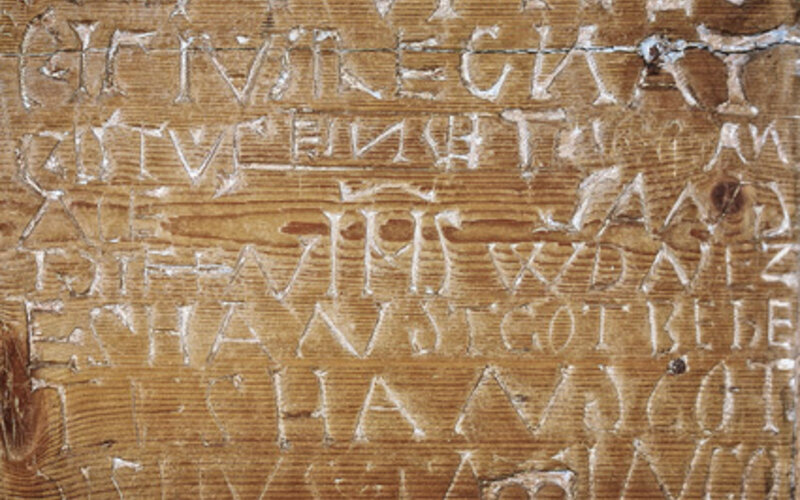

10 St. Stephan Stephanskirche

Die Kirche war bis 1525 Filiale von Zweisimmen. Sie ist dem Soldaten Stephanus als Überlebendem der Thebäischen Legion geweiht. In der Kirche ist…

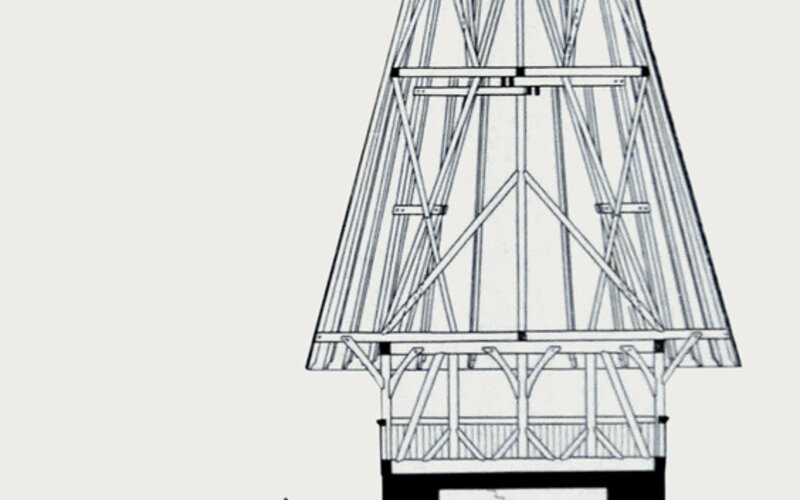

11 Lenk Dorfkirche

Die erste Kirche 1505 geweiht, nach der Loslösung von Zweisimmen/St.Stephan erweitert, nach dem Dorfbrand 1880 wieder aufgebaut, nach dem Erdbeben von…

12 Lenk Kath. Mauritiuskirche

1938 stellte der Kurgast Henry Burrus aus Boncourt / JU der katholischen Kirchgemeinde CHF 39‘000 für den Bau einer Kapelle zur Verfügung,…

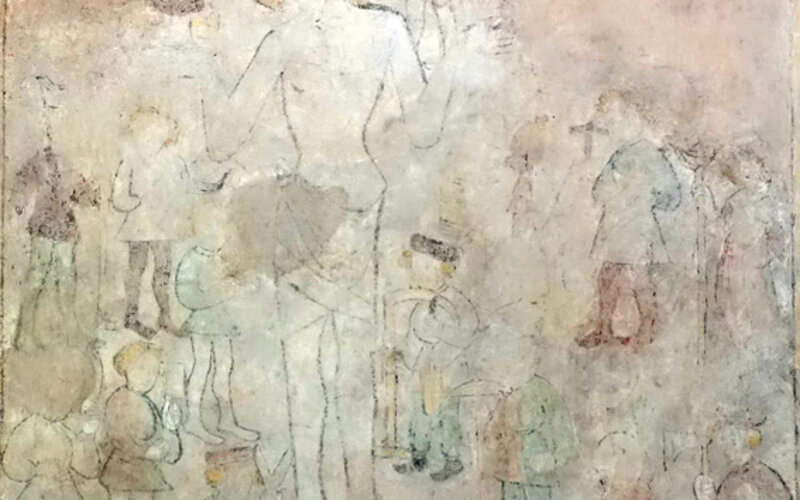

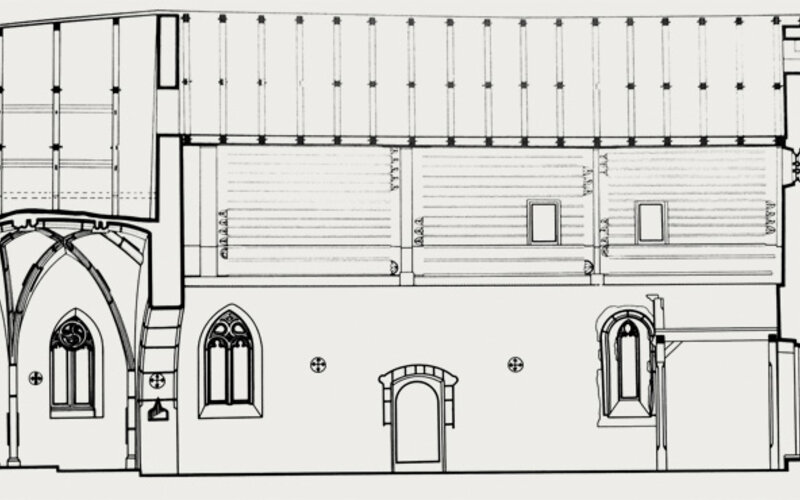

13 Saanen Mauritiuskirche

Massiger Turm aus romanischer Zeit. Kirche 1444 - 47 in gotischem Stil um- und neugebaut, grosser Chor und zahlreiche Altäre. 1930 durch Karl…

14 Gstaad Nikolauskapelle

Wegkapelle St. Nikolaus von 1402, 1653 Verlängerung des Schiffs, 1710 Einbau von Empore, Kanzel und Taufstein. 1891 zum Schulzimmer umgebaut, 1929 -…

15 Gstaad Kath. Josefskirche

Die katholische Josefskirche in Gstaad 1929/30 von Architekt Karl Indermühle (1877 - 1933). 1943 wurde Gstaad eine selbständige Pfarrei mit drei…

16 Gsteig Joderkirche

Die Kirche in Gsteig ist Joder oder Theodul gewidmet, dem ersten Bischof im Wallis, denn Gsteig wurde von Wallisern gegründet. 1050 kleine,…

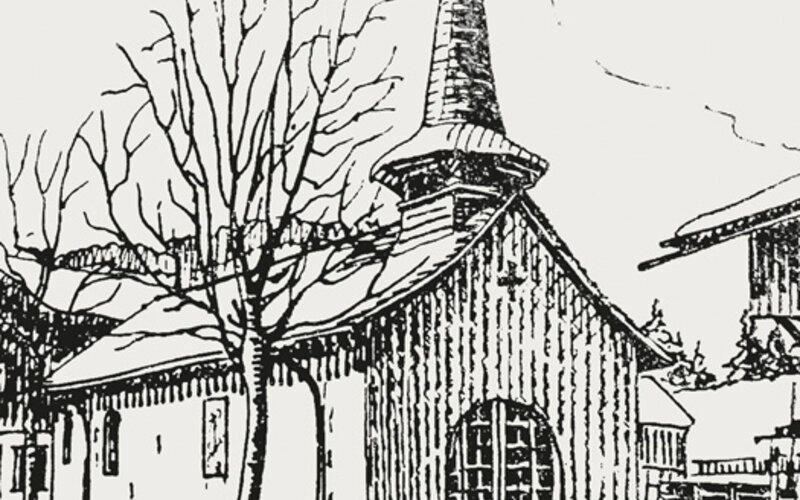

17 Lauenen Petruskirche

1518 wurde Peter Tüller nach Rom geschickt. Mit der Erlaubnis für den Bau einer eigenen Kirche brachte er wohl auch eine Petrusreliquie für die…

18 Abländschen Kapelle

Abländschen kam 1555 von den Grafen von Greyerz an Bern. Es ist nur von Jaun her gut erreichbar.

Das Kirchlein stammt aus dem 15. Jahrhundert, wurde…

19 Marienkapelle im Weibelsried

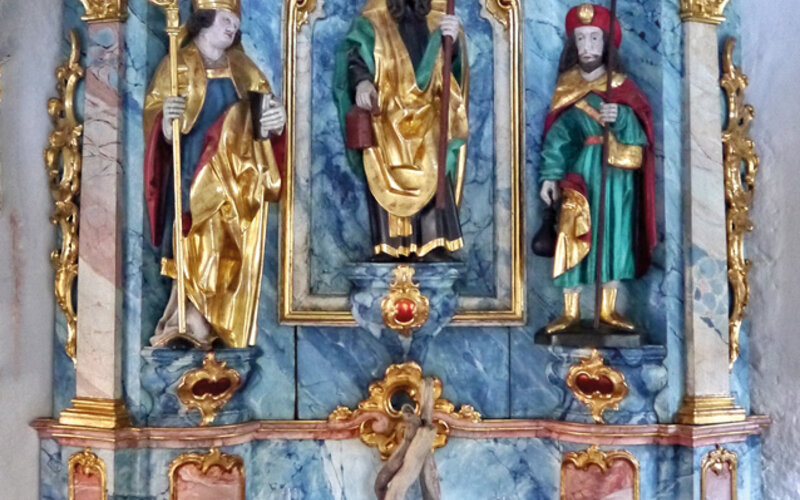

1631 erstellt, 1894 erweitert, 2006 renoviert. Dreiachtel- Apsis mit Kreuzgratgewölbe. Der Altar in reichem Barock: Krönung Mariae durch die…

20 Jaun Antoniuskapelle

Um 1730 erbaut, 2009 renoviert.

Der Hauptaltar 1964 aufgestellt. Der Rokoko-Retabel (Schauwand) aus dem 18. Jahrhundert wird Jakob Stoll d.Ä.…

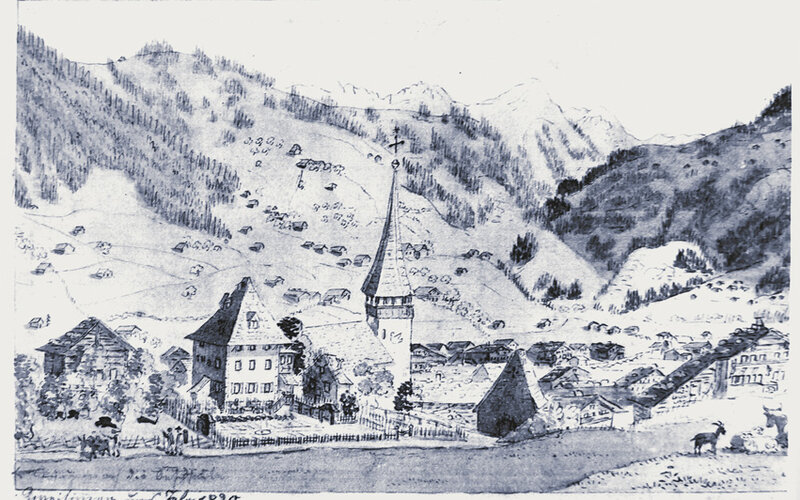

21 Jaun Alte Kirche St. Stephan

Die ehemalige Kirche St. Stephan am alten Kirchweg nahe dem Wasserfall war ursprünglich eine romanische Apsiskirche aus dem 11. / 12. Jahrhundert.…

22 Jaun Pfarrkirche St. Stephan

Die Pfarrkirche St. Stephan wurde 1908 - 1910 auf Initiative des aus dem Elsass stammenden Pfarrers Julius Desfossez nach den Plänen von Léon…

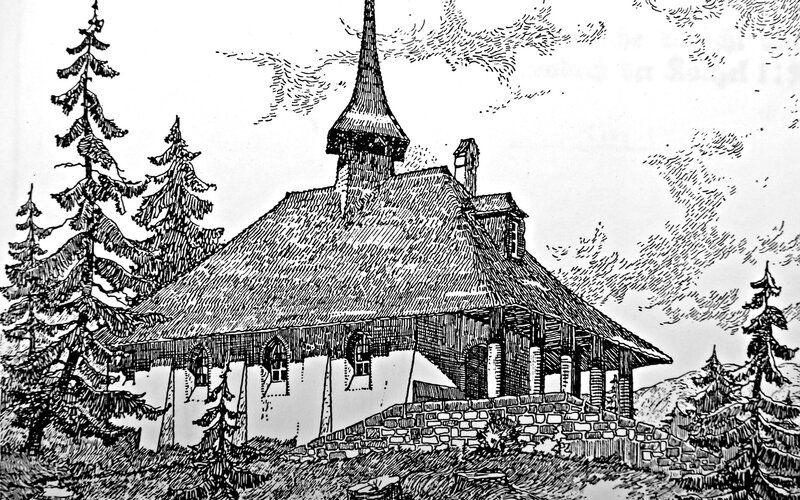

23 Im Fang Josefskapelle

Erbaut 1868-71 auf Initiative von Johann Jakob Zurkinden, Pfarrer in Jaun von 1848 - 1877, um den Gläubigen im Fang auch im Winter den Besuch der…

24 Im Fang Cottier-Kapelle

Die 1673 erbaute Privatkapelle im Fang wurde von Ulrich Cottier gestiftet.

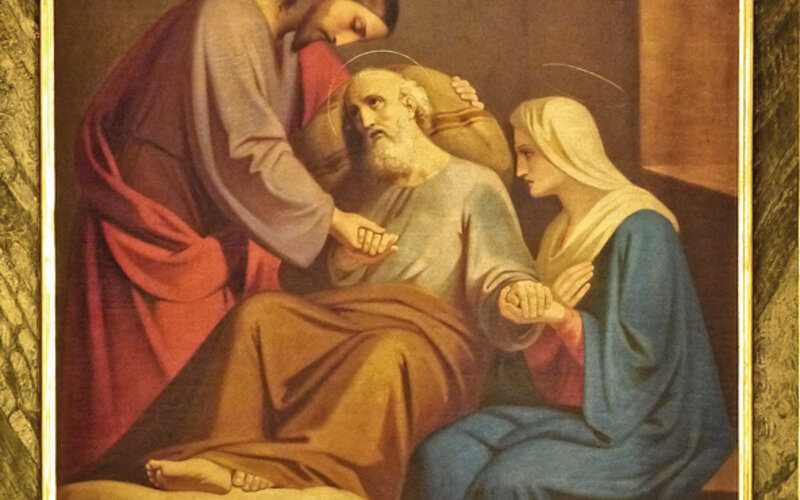

Am geraden Chorabschluss Laubsägebild mit Beweinung Christi.

Figürliche…

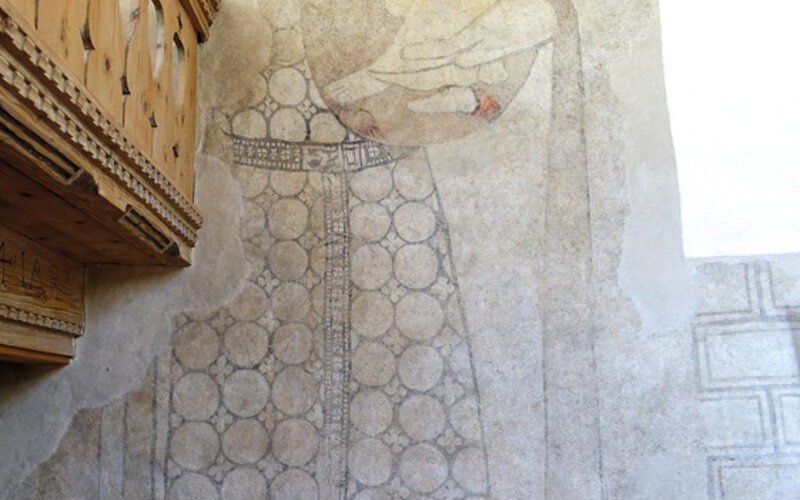

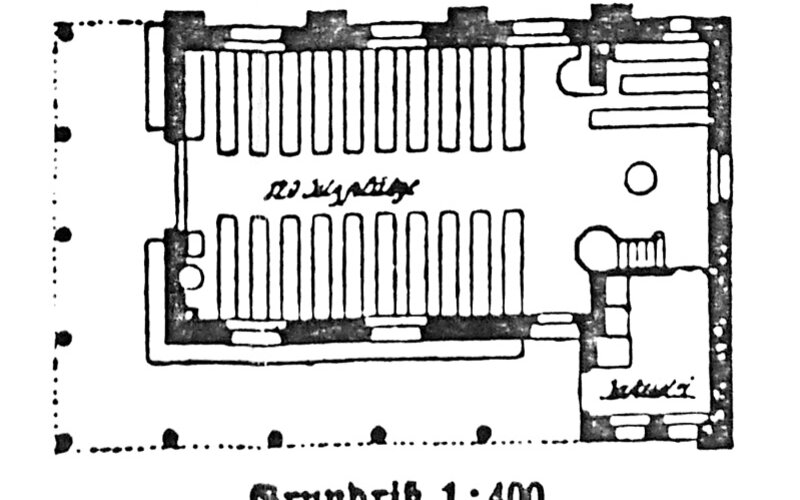

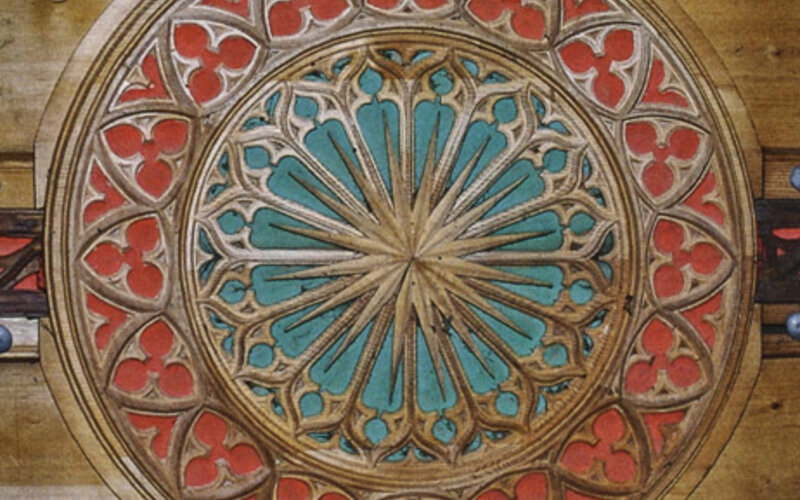

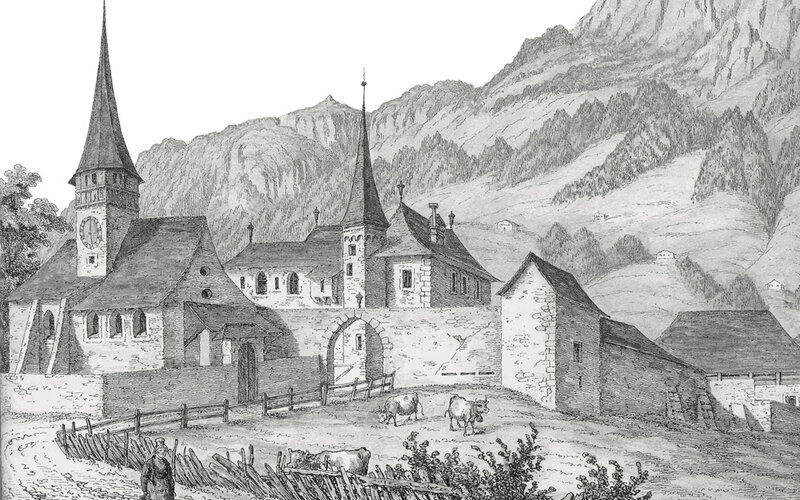

25 Rougemont Nikolauskirche

Erste Kirche um das Jahr 1080 von Mönchen des Ordens von Cluny als Teil des Priorats erbaut, im gleichen Stil wie Payerne, Romainmôtier und…

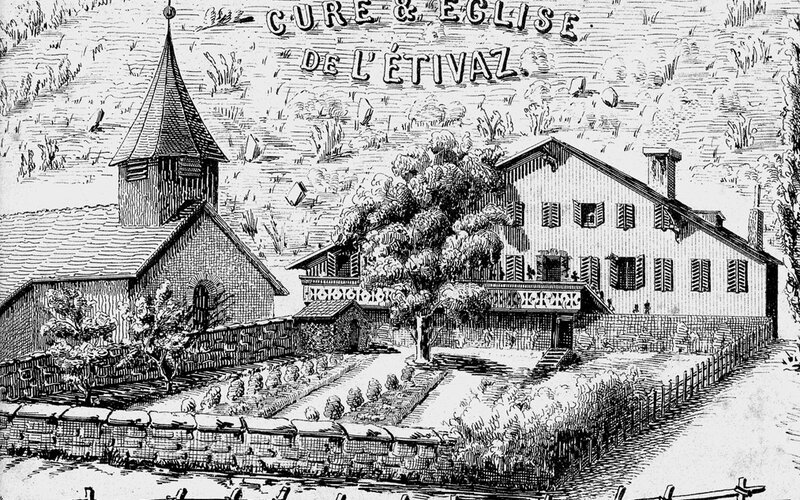

26 Châteaux-d'Oex Kapelle L'Etivaz

Sie existierte bereits 1493, wurde 1589 - 90 umfassend erneuert und erhielt einen Dachreiter. 1713 Pfarrkirche. Rechteckiger Grundriss, ohne Chor.

Da…

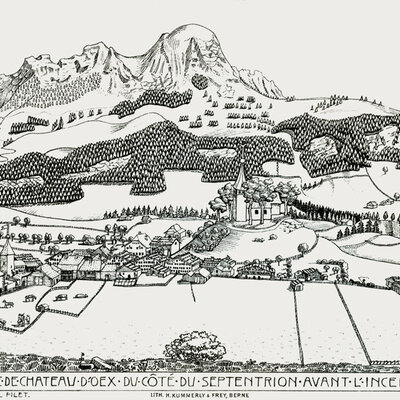

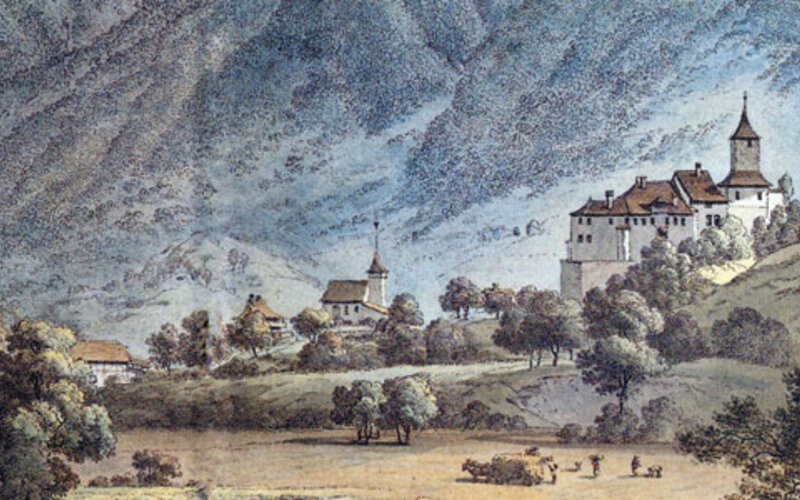

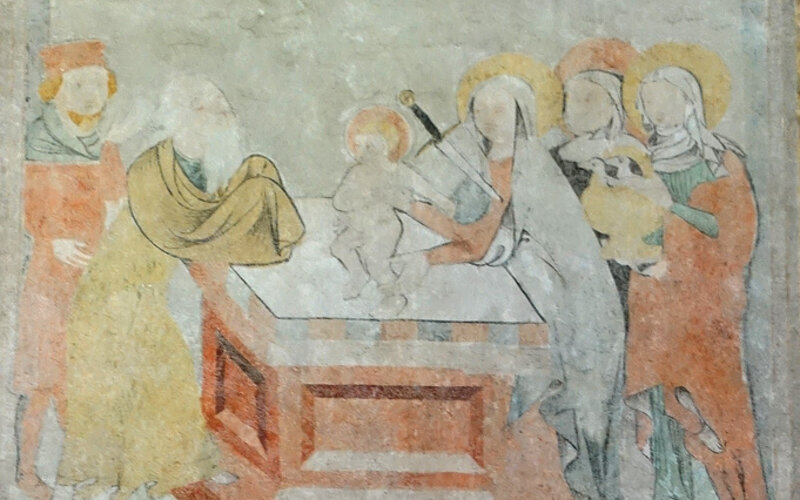

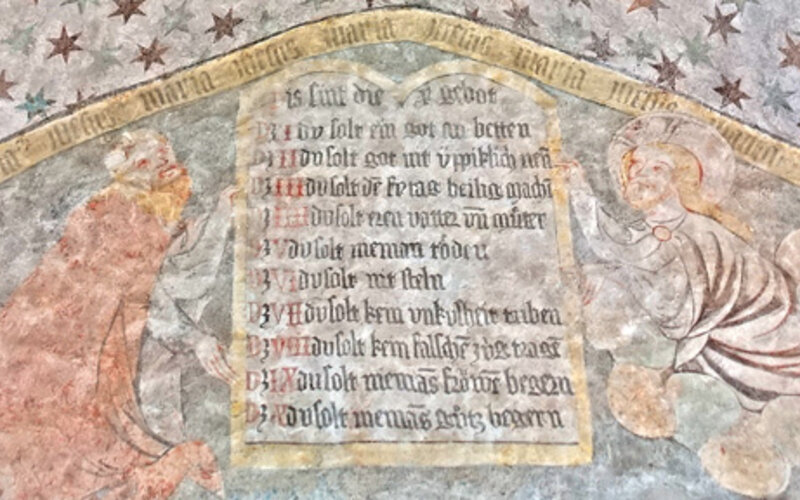

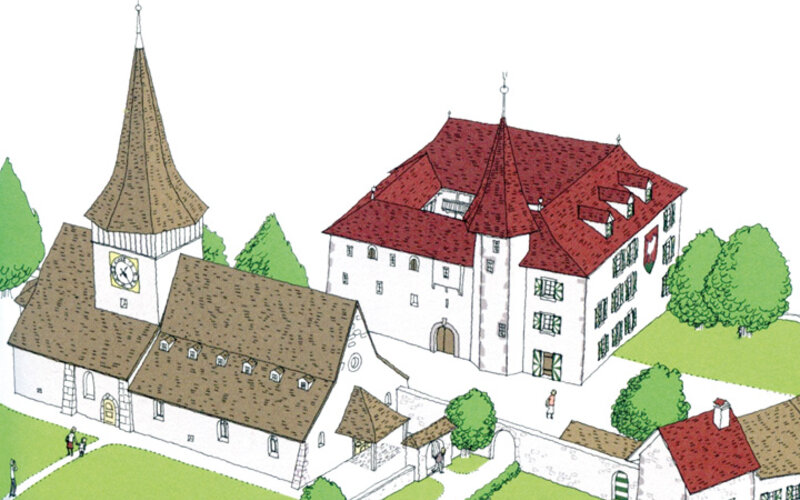

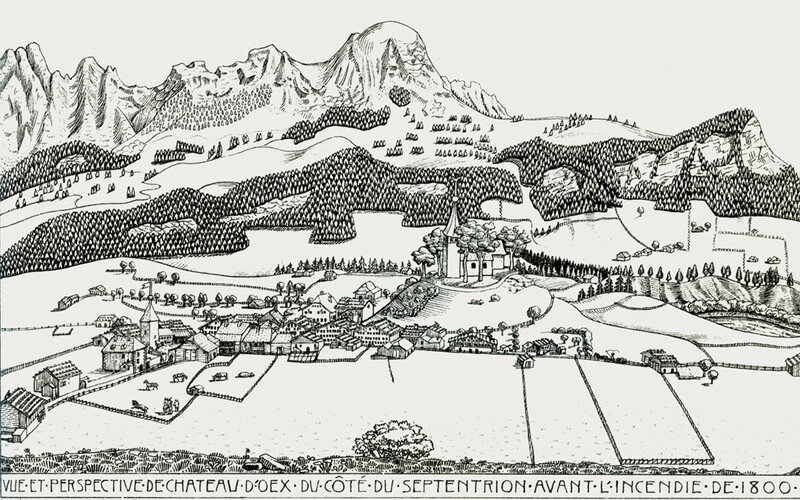

27 Château-d'Oex Donats-Kirche

Gegen 1300 auf dem Gelände des ehemaligen gräflichen Schlosses errichtet, dessen Wehrturm zum Kirchturm wurde. Chor mit gotischem Gewölbe von…

28 Château-d'Oex Anglik. Petruskirche

Sie ist eine von 30 anglikanischen Kirchen, die in der Schweiz im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts meist als Folge des zunehmenden Tourismus…

29 Château-d'Oex Kath. Theresienkirche

Nach Plänen von Augustin Genoud (1885 - 1963), 1936 geweiht. Kirchenfenster jünger, 1953 eine Orgel von Goll.

Im Chor von oben beleuchtetes Kruzifix…

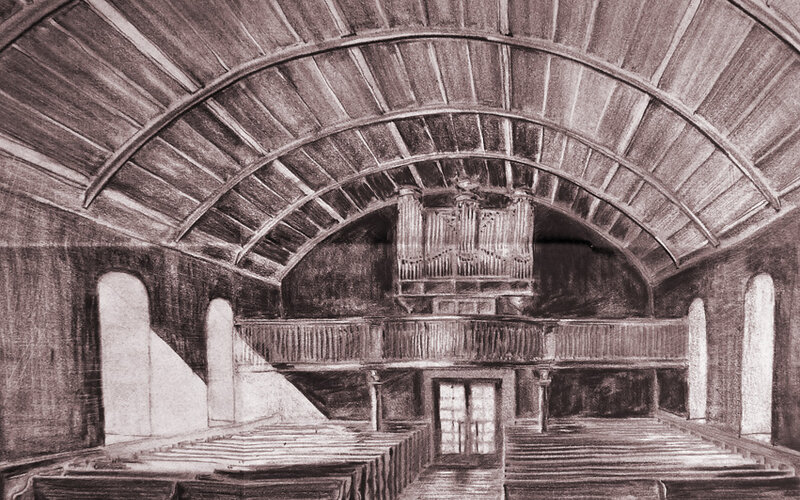

30 Rossinière Magdalenenkirche

1316 erstmals als der Maria Magdalena geweihte Kirche erwähnt. Spitzbogen-Chor und Glockenturm aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. 1594 / 95 die…